C.- F. RAMUZ **JOURNAL**1896 -1942**EDITIONS BERNARD GRASSET

Kenmerken

- Conditie

- Gebruikt

- Levering

- Niet van toepassing

Omschrijving

C.- F. RAMUZ

**JOURNAL**

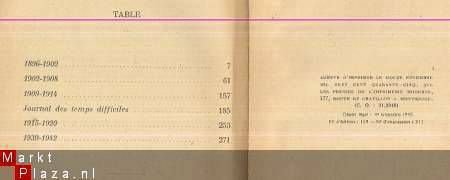

**1896 -1942**

EDITIONS BERNARD GRASSET.

61, RUE DES SAINT-PERES VIe PARIS.

ARTICLE INVENTAIRE CODE 4.705

FORMAT 194 X 127 X 30 + 343 PGS + 455 GRS.

EXPED. EN BELGIQUE 5,50 EURO

C.F. Ramuz est né à Lausanne le 24 septembre 1878, dans une famille de commerçants. Après une licence ès lettres classiques à l'Université de Lausanne, il enseigne au collège d'Aubonne (Vaud), puis est précepteur à Weimar (Allemagne). Mais l'enseignement ne le satisfait pas; dès l'âge de douze ans, il veut devenir écrivain.

En 1903, il part pour Paris, sous prétexte de rédiger une thèse sur Maurice de Guérin, thèse qui ne verra jamais le jour. Il séjourne à Paris jusqu'en 1914, avec de fréquents retour au pays.

Ramuz publie ses premiers textes en 1903: Le Petit village, un recueil de poèmes.

L'année suivante, il est l'un des fondateurs de La Voile latine avec les écrivains C.A. Cingria et Gonzague de Reynolds et le poète Henry Spiess, qui veulent défendre la latinité contre la germanisation larvée de la langue française, retrouver l'âme et le corps du pays par une nouvelle conception des arts et des lettres.

Dans ses premiers textes, écrits lors de sa période parisienne (Aline (1905), Jean-Luc persécuté (1909), Vie de Samuel Belet (1913), Aimé Pache, peintre vaudois (1911)), Ramuz développe ses grands thèmes: solitude de l'homme face à la nature, poésie de la terre. Les romans de cette période sont centrés sur un personnage.

En 1914, Ramuz retourne en Suisse où il menera une vie relativement retirée. Ce retour coïncide avec une évolution dans son écriture: abandon de la narration chronologique et linéaire; multiplication des points de vue; substitution, au protagoniste traditionnel, d'une collectivité qui s'exprime à travers le "on" anonyme. L'écriture cherche alors à exprimer, dans sa nudité, le drame de collectivités villageoises combattant les forces du mal, les forces qui travaillent ces communautés, guerre, misère, peurs, menaces cosmiques, mais également le plaisir de l'activité créatrice. Le règne de l'esprit malin (1917), La guérison des maladies (1917), Les signes parmi nous (1919), Présence de la mort (1922), La séparation des races (1922) appartiennent au premier groupe; Salutation paysanne (1919), Terre du ciel (1921), Passage du poète (1923), au deuxième.

En 1914 également, Ramuz fonde, avec Edmond Gilliard et Paul Budry, les Cahiers vaudois, qui succèdent à la Voile latine disparue en 1910. Le premier numéro est constitué du texte de Ramuz Raison d'être (1914), sorte de manifeste, où il exprime sa volonté de ressemblance à une nature, un pays, une langue.

L'expression de Ramuz se fait dès lors de plus en plus personnelle. La critique, en particulier en France, accueillera très mal les audaces stylistiques et la libre disposition de la langue et de la composition narrative dont fait preuve Ramuz. De grands noms de la littérature reconnaîtront cependant le talent de l'écrivain dès la fin des années 20, parmi lesquels Paulhan, Gide, Claudel, Cocteau, Aragon.

Cette période de l'oeuvre ramuzienne atteint son apogée dans les années 20, avec des romans tels que L'amour du monde (1925) ou La grande peur dans la montagne (1926).

La fin dea nnées 20 et le début des années 30 voient Ramuz atteindre la pleine maturité avec La beauté sur la terre (1927), Adam et Ève (1932), Derborence (1934), Le garçon savoyard (1936). Les personnages y incarnent les grands projets mythiques de l'homme. Le courant lyrique et poétique y est au service d'une vision tragique de l'homme pour qui seule la mort est au bout de la quête.

À cette période de maturité, correspondent des essais (Taille de l'homme (1937), Questions (1935), Besoin de grandeur (1937)) dans lesquels Ramuz reprend les thèmes mythiques de ses romans, la nature, le paysan, l'ordre, la liberté, l'argent, le travail, et où il s'interroge, conscient des périls qui menacent alors l'Occident, sur les vérités premières à défendre et à maintenir.

La dernière période de la vie de Ramuz, marquée par la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, laisse une grande place à la retrospection, aux souvenirs (Paris, notes d'un Vaudois (1938), Découverte du monde (1939), René Auberjonois (1943)) qui voisinent avec des textes, en particulier des nouvelles (La guerre aux papiers (1942), Nouvelles (1944), Les servants et autres nouvelles (1946)) qui sont l'aboutissement d'un art à son plus haut niveau de perfection.

Charles-Ferdinand Ramuz est mort le 23 mai 1947, à Pully, près de Lausanne.